剖腹產流程是怎樣的?如何護理和恢復?

隨著人們生活質量的升高,現在胎兒的發育相對較好,醫院剖腹產的媽媽也日趨增多。我們都知道剖腹產后的護理是頭等大事,如果護理不當,可能給媽媽恢復帶來不便,也可能留下后遺癥等。那么,剖腹產后應該注意哪些問題呢?剖腹產的流程又是怎樣的呢?

剖腹產在醫學上叫“剖宮產”,也有不少人戲稱為“拋婦產”,很多準媽媽對它又害怕、又好奇,今天新世紀就來給大家介紹一些剖宮產的小知識。

在手術的前一天飲食要清淡,為了防止麻醉時發生,手術前一晚12點之后就不要在吃東西了。手術當天會給產婦聽胎心、備皮、取血、插導尿管,一切準備就緒后,就可以進手術室了。

麻醉醫生會指導產婦采取側臥、彎腰的姿勢,并盡量保持不動。麻醉生效之后,產婦仍然是的,只是肚臍以下的部位沒有痛覺。麻醉醫生會在產婦的腹部、大腿各處戳戳按按,如果不痛就是麻醉已經生效了。會給產婦的腹部、大腿上1/3的區域進行消毒,準備下一步的手術。

醫生要逐層切開皮膚、脂肪、肌肉和腹壁,然后把手伸入腹腔,檢查子宮、胎兒的情況,以及附近器官有沒有破裂、粘連等異常情況,然后切開子宮。

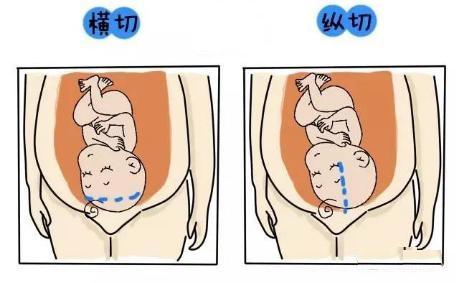

切口分為橫向和縱向,縱向切口會增加再次分娩時子宮破裂的風險、不利于順產,所以目前醫生大多選擇橫切口。但是縱切口也有好處,它的出血量比較少、手術視野更好、能讓胎兒更快地分娩,所以危及情況下往往會選縱切口。

子宮切開后,醫生把手伸入到子宮里,托住胎兒的頭,同時用力按壓子宮底部、把胎兒向下推,胎兒的頭、肩膀和身體就可以逐漸娩出了。

等寶寶娩出后,醫生會簡單清理一下寶寶口、鼻里的羊水和粘液,同時將臍帶夾住、剪斷,寶寶就算正式來到這個世界啦!

寶寶脫離母體后,醫生會在子宮上打一針縮宮素,讓子宮收縮、胎盤自然剝離,再順著臍帶把它取出。胎盤娩出后,醫生要依次縫合子宮和腹壁,到這里手術就算基本完成了。

因為剖腹產麻醉,所以手術后需要不用枕頭、平躺6小時。還要“壓肚子”刺激子宮收縮,減少子宮出血。等麻醉效果消失之后,新媽媽的傷口會很疼,可以用“陣痛泵”來緩解疼痛,不要硬挺。

6小時后,新媽媽就可以枕上枕頭,采用側臥位或者半坐臥位休息了。這樣的姿勢可以促進排氣、降低對傷口的牽拉,減輕傷口疼痛。

要特別注意的是,麻醉會對腸道功能有一定影響,所以腸道功能恢復的標志“放屁”出現之前,只能吃少量半流質、易消化的食物和湯水,有排氣后才能正常吃飯哦。

手術24小時后,會來拔掉導尿管,然后新媽媽就要忍著疼痛盡快下床活動了。可以先坐起來在床邊活動一下手腳,再由家人幫助下地,千萬不能怕疼而躺著一動不動,這樣會影響下肢血液循環,有發生下肢血栓、甚至肺栓塞的,也不利于惡露排出。

住院期間,醫生和會幫你進行傷口的換藥和觀察,直到拆線出院,所以這個階段不用特別擔心,如果有傷口有痛、癢、腫脹等不適感,可以直接問醫生,但不能自己隨便揭開敷料。

總之,剖腹產是一件十分傷元氣的手術,所以媽媽一定要做好術后的護理,同時也要保持良好的心情,母乳才能順利分泌,只有這樣才能利身體盡快恢復。返回搜狐,查看更多