生完寶寶近半數女性有盆底障礙 產后產后盆底肌康復治療怎么做?

半島都市報3月12日訊(記者 張同順 徐軍)今年1月1日起,全面二孩政策在全國范圍內正式實施。隨著“二孩時代”帶來的生育高峰,女性生育健康也成為了越來越多人關注的線日,青島市婦兒活動中心舉辦公益,邀請青大附院產科專家,就女性常見的盆底功能障礙性疾病進行。專家表示,目前45%的已婚已育婦女都患有不同類型的盆底功能障礙性疾病,因這類疾病對女性生活產生的“難堪”,它也被稱為女性生活中的“社交癌”。

“現在二孩政策實施,婦女節也剛過,我們舉辦這次公益,就是讓更多女性了解生育健康方面的知識,提高她們的認識和預防意識。”3月12日,在市婦兒活動中心舉辦的“愛健康”公益上,市婦兒活動中心副主任喬紅告訴記者,當天的主題,選擇的就是女性常見的盆底功能障礙性疾病。

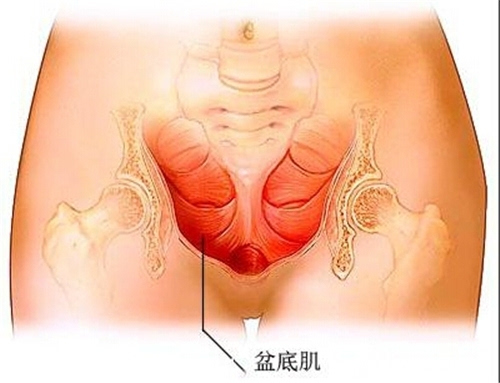

“女性的盆底,猶如一個‘彈簧床’,隨著妊娠、分娩損傷及重力、衰老等因素,盆底肌肉在持續受壓中會逐漸松弛,容易引發腰酸、下腹墜脹、尿失禁、子宮脫垂等‘女人病’,這些疾病都屬于‘盆底功能障礙性疾病’。”,青大附院產科主任醫師葉元華介紹,目前,中國有45%的女性在生育之后,患有不同程度的盆底功能障礙性疾病。其中,尿失禁是發病率最高和最為普遍的癥狀。葉主任介紹,根據醫學調查,在中國女性中有1/5產婦在產后有尿失禁情況,約1/4至1/2成年婦女有尿失禁經歷,1/4的65歲以上老人和婦女都患有不同程度的尿失禁。患有尿失禁輕的患者僅僅是咳嗽、噴嚏、大笑或運動時出現憋不住小便而漏尿的現象,而嚴重的患者笑一笑、躺著睡覺都有可能漏尿。尿失禁讓不少患者的生活陷入“尷尬”和“難堪”的狀態,不少患者就是平時出門逛逛街,都先要找找廁所在哪,以防萬一,而且患者身上還常伴有異味,“此類疾病雖然不是要命的疾病,但嚴重影響女性健康和生活質量,即使對家人也是‘欲說還羞’,它也被稱為女性生活中的‘社交癌’。”

在現場數十名前來的市民中,剛剛生完寶寶一個月的趙女士聽得特別認真。趙女士告訴記者,自己懷孕期間就有一次因為“破水”,急急忙忙去醫院準備生產。但沒想到的是,檢查發現寶寶仍然還“懶懶”躺在子宮里,她以為的“破水”其實是尿失禁。“從那之后我就特別注意檢查盆底,今天來聽,就想多了解這方面的知識。”趙女士介紹。

“妊娠和分娩,是造成盆底功能障礙性疾病的首位原因。”葉主任介紹,妊娠時期的孕婦隆起的腹腔把子宮向后下方向推動,同時,盆底肌肉也會受到壓力作用向下而逐漸松弛。除因生育因素導致的盆底功能性疾病高發外,孕產婦沒有能足夠重視和目前多數醫院仍然通過臨床癥狀以解剖診斷為主的治療現狀,也是女性盆底障礙性疾病未能及時治療的重要原因。

葉主任告訴記者,目前國內多數醫院對于臨床癥狀不明顯,但有潛在病變的人群未給予早期的診斷和干預,致使中國婦女盆底障礙疾病發病率高,歐美發達國家對所有的已育婦女,都要常規進行盆底功能檢查,對產婦產后42天,就開始常規做盆底康復訓練。“因此,為了盆底功能檢測的準確性和治療的高效性,我們女性在產后42天應及時進行檢測,早提防、早治療,并循序漸進地進行高效盆底康復治療。”葉主任表示。

女性盆底功能障礙性疾病是中老年女性常見病,發病率約為40%, 主要包括盆腔器官脫垂( POP)及壓力性尿失禁(SUI)。目前有關該類疾病的研究,形成了一門新學科:婦科泌尿學和女性盆底重建外科。

2005年中華醫學會婦產科分會成立了全國女性盆底學組,定期召開學術,宣傳新的理論和觀念,推行新的診斷和治療方法,已成為婦產科界的熱點問題,并受到廣泛關注。自1852年Marion教授確立了婦科學與泌尿學的關系以來,婦科泌尿學即盆底功能障礙性疾病的研究已有100多年歷史,發現盆底疾病是女性常見疾病,直接危害婦女的生活質量和身心健康。臨床醫師對于疾病的危害性認識來自于流行病學研究資料。

美國女性尿失禁的患病率為2%~46%, 2002年美國用于尿失禁方面的費用高達163億美元,遠高于血液透析加冠脈搭橋的費用。除了治療,吸濕物品(尿墊)方面的花費也很大,還有約1/3的患者未就診。全美國有近20萬盆腔器官脫垂患者進行手術治療。我國、廣州等地報道女性尿失禁的患病率為18.1% ~57.5%,絕經后的女性高達50%。因受調查區域、調查方法等因素的影響,尿失禁在廣大婦女中的實際發病率可能比臨床統計的更高。在經濟發達國家的調查資料表明,尿失禁比高血壓、抑郁癥和糖尿病等更常見,醫療費用已遠高于冠心病、骨質疏松癥和乳腺癌等,成為婦女健康的5種最常見慢性疾病之一。

然而,目前我國廣大女性尿失禁患者中,有就診意識的不到1/3。由于缺乏知識普及,社會關注度低,尿失禁患者就診率很低。患者對于本病的認知差,或者認為是老年的必然表現,或者由于羞怯等原因,沒有主動就診。有資料顯示市4家三甲醫院的婦科醫護人員的尿失禁相關知識缺乏,有6.6%的醫生和7.4%的認為目前地區成年女性尿失禁的患病率在30%以上;

當被問及盆腔臟器脫垂的女性常合并的疾病時,只有45.9%的醫生和27.8%的寫出可能伴有壓力性尿失禁; 50.8%的醫生認為目前廣大臨床婦科醫生對尿失禁重視程度不夠。因此,應當提高醫生對于本病的認識,才能進一步教育患者,提高患者對于本病的認知程度。婦科醫生在患者就診時,應主動篩查有無尿失禁問題,特別是在發現患有盆腔臟器脫垂時,常規詢問有無尿失禁的問題及對生活質量的影響。

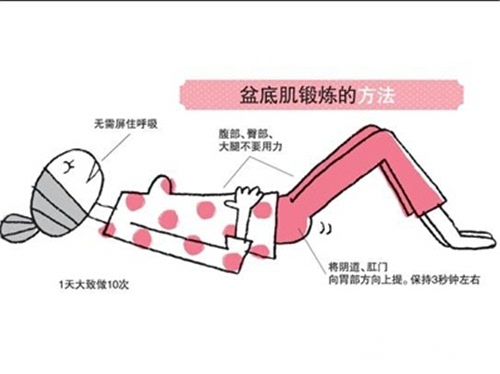

盆底功能障礙的治療分為手術治療和非手術治療。非手術治療主要有盆底肌鍛煉,生物反饋療法及電刺激療法,可以使受損傷的肌肉、神經得到真正的糾正,具有長期療效。在歐美及日韓等發達國家和地區,已經普及了盆底肌肉評估、生物反饋訓練和電刺激治療,對產后42天的婦女常規進行盆底肌肉訓練,從而大大的減少了盆腔器官脫垂以及尿失禁等盆底功能障礙性疾病的發生。同時,盆底的神經及肌肉,使更好的回復到緊縮狀態,從而提高性生活的質量、快感及。

盆底評估與生物反饋訓練療法是通過引導表面肌電圖和引導尿道收縮壓的測定,反饋顯示為肌電圖或壓力曲線,通過影響顯示及聲音提示,使患者更清楚、更直觀地了解自身盆底肌功能狀態,并參與到治療當中。結合個體化電刺激治療,可、激活盆底肌,加快產后及盆底肌張力和彈性的恢復,對預防和治療產后脫垂及松弛、尿失禁等盆底障礙性疾病有不錯的效果。

“盆底防治”不僅僅是盆底評估與生物反饋技術,患有壓力性尿失禁的肥胖女性,可減少體重5%-10%,尿失禁的次數將減少50%以上。

1、產后超過42天、子宮恢復良好、無感染的女性可及時進行盆底肌肉的檢測,明確損傷程度。

2、借助儀器感受并學會收縮--放松盆底肌肉,學習識別并有意識地控制盆底肌,掌握正確的盆底肌肉收縮方法(避免腹肌收縮)。

3、并在醫生指導下根據個體出現的癥狀,根據盆底肌損傷情況(肌肉纖維受損的程度和類別)應用綜合技術,進行有針對性的訓練。

6、存在尿失禁、盆腔臟器脫垂的女性需要借助電刺激和生物反饋療法,并適當延長療程。

女性在生完寶寶之后,子宮頸處會出現充血和水腫的情況,此時子宮頸會變得十分柔軟,子宮頸壁也會變得比之前薄。當子宮壁皺起來的時候,形狀像一個袖口。大約需要七天的時間,子宮壁才會慢慢地恢復到和原先的一樣。在產后的七至十天的時間,子宮頸的內口會閉合。等到約產后四個星期的時候,子宮頸會逐步地恢復到原先的正常尺寸。如果想要加速子宮的恢復進程,下述方法可以參照:

2.產褥期應避免長時間的臥床休息,生完寶寶后的六至八小時,產婦感覺并不是太疲勞后,可以坐起來。而且在剖宮產后次日最好下床做些適當的運動,可以促進身體的恢復。

3.產后最好給寶寶哺乳,子宮在乳頭受刺激的時候會不自覺地收縮,可加速子宮復原。