讀經典活用經方:大承氣湯(以痛而閉為特征的外科急腹癥)

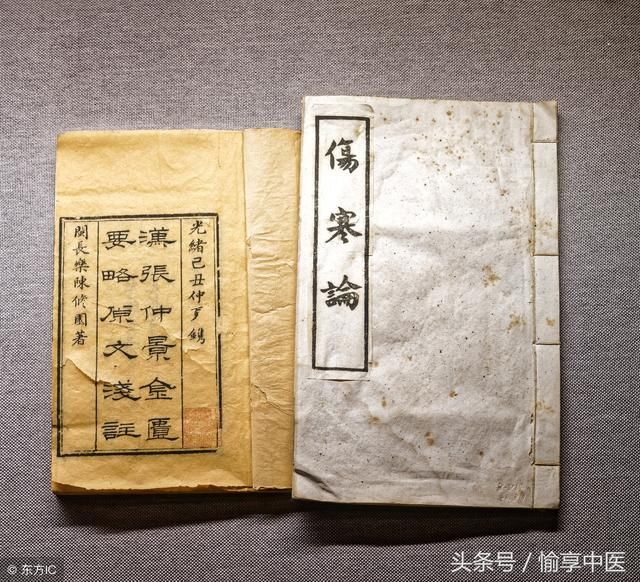

大承氣湯為瀉下劑,寒下,具有峻下熱結之功效,主治陽明腑,大便不通,頻轉矢氣,脘腹痞滿,腹痛拒按,按之則硬,甚或潮熱譫語,手足濈然汗出,舌苔黃燥起刺,或焦黑燥裂,脈沉實;熱結旁流證,下利清谷,色純青,其氣臭穢,臍腹疼痛,按之堅硬有塊,口舌干燥,脈滑實;里熱之熱厥、痙病或發狂等。本方臨床常用于治療急性單純性腸梗阻、急性膽囊炎、呼吸窘迫綜合癥、擠壓綜合征、急性闌尾炎等。原文較多,涉及《傷寒論》和《金匱要略》,原文如下:

《傷寒論》第208條:陽明病,脈遲,雖汗出不惡寒者,其身必重,短氣,腹滿而喘,有潮熱者,此外欲解,可攻里也。手足濈然汗出者,此大便已硬也,大承氣湯主之;若汗多,微發熱惡寒者,外未解也,其熱不潮,未可與承氣湯;若腹大滿不通者,可與小承氣湯,微和胃氣,勿令大泄下。

《傷寒論》第209條:陽明病,潮熱、大便微硬者,可與大承氣湯;不硬者,不可與之。若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少與小承氣湯,湯人腹中,轉矢氣者,此有燥屎也,乃可攻之;若不轉矢氣者,此但初頭硬,后必溏,不可攻之,攻之必脹滿不能食也。欲飲水者,與水則噦,其后發熱者,必大便復硬而少也,以小承氣湯和之;不轉矢氣者,慎不可攻也。

《傷寒論》第212條:傷寒若吐、若下后不解,不大便五六日,上至十余日,日晡所發潮熱,不惡寒,獨語如見鬼狀。若劇者,發則不識人,循衣摸床,惕而不安,微喘,脈弦者生,澀者死。微者,但發熱譫語者,大承氣湯主之。若一服利,則止后服。

《傷寒論》第212條:陽明病,譫語、有潮熱、反不能食者,胃中必有燥屎五六枚也;若能食者,但硬耳,宜大承氣湯下之。

《傷寒論》第217條:汗出譫語者,此為風也。須下者,過經乃可下之;下之若早,語言必亂,以表虛里實故也。下之則愈,宜大承氣湯。

《傷寒論》第220條:二陽并病,太陽證罷,但發潮熱、手足漐漐汗出、大便難而譫語者,下之則愈,宜大承氣湯。

《傷寒論》第238條:陽明病,下之,心中懊憹而煩。胃中有燥屎者,可攻。腹微滿,初頭硬,后必溏,不可攻之。若有燥屎者,宜大承氣湯。

《傷寒論》第239條:病人不大便五六日,繞臍痛、煩躁、發作有時者,此有燥屎,故使不大便也。

《傷寒論》第240條:病人煩熱,汗出則解;又如瘧狀,日晡所發熱者,屬陽明也。脈實者,宜下之;脈浮虛者,宜發汗。下之與大承氣湯,發汗宜桂枝湯。

《傷寒論》第241條:大下后,六七日不大便,煩不解,腹滿痛者,此有燥屎也。所以然者,本有宿食故也,宜大承氣湯。

《傷寒論》第242條:病人小便不利,大便乍難乍易,時有微熱,喘冒不能臥者,有燥屎也,宜大承氣湯。

《傷寒論》第251條:得病二三日,脈弱,無太陽柴胡證,煩躁、心下硬。至四五日,雖能食,以小承氣湯,少少與微和之,令小安。至六日,與承氣湯一升。若不大便六七日,小便少者,雖不受食,但初頭硬,后必溏,未定成硬,攻之必溏;須小便利,屎定硬,乃可攻之,宜大承氣湯。

《傷寒論》第252條:傷寒六七日,目中不了了,睛不和,無證,大便難,身微熱者,此為實也。急下之,宜大承氣湯。

《傷寒論》第256條:陽明少陽合病,必下利,其脈不負者,為順也;負者,失也。互相克賊,名為負也。脈滑而數者,有宿食也,當下之,宜大承氣湯。

《傷寒論》第320條:少陰病,得之二三日,口燥咽干者,急下之,宜大承氣湯。

《傷寒論》第321條:少陰病,自利清水,色純青,心下必痛,口干燥者,急下之,宜大承氣湯。

《傷寒論》第322條:少陰病,六七日,腹脹、不大便者,急下之,宜大承氣湯。

《金匱要略,痙濕暍病》第13條:痙為病,胸滿口噤,臥不著席,腳攣急,必齘齒,可與大承氣湯。

《金匱要略·腹滿寒疝宿食病》第21條:問曰:人病有宿食,何以別之?師曰:寸口脈浮而大,按之反澀,尺中亦微而澀,故知有宿食,大承氣湯主之。

《金匱要略·腹滿寒疝宿食病》第22條:脈數而滑者,實也,此有宿食,下之愈,宜大承氣湯。

《金匱要略·腹滿寒疝宿食病》第23條:下利不欲食者,有宿食也,當下之,宜大承氣湯。

《金匱要略·噦下利病》第37條:下利,三部脈皆平,按下堅者,急下之,宜大承氣湯。

《金匱要略·噦下利病》第38條:下利,脈遲而滑者,實也,利未欲止,急下之,宜大承氣湯。

《金匱要略·噦下利病》第39條:下利,脈反滑者,當有所去,下乃愈,宜大承氣湯。

《金匱要略·噦下利病》第40條:下利已差,至其年月日時復發者,以病不盡故也,當下之,宜大承氣湯。

《金匱要略·婦人產后病》第6條:產后七八日,無太陽證,少腹堅痛,此惡露不盡;不大便,煩躁發熱,切脈微實,再倍發熱,日晡時煩躁者不食,食則譫語,至夜即愈,宜大承氣湯主之。熱在里,結在膀胱也。

大黃四兩(酒洗) 厚樸半斤(炙去皮) 枳實五枚 芒硝三合。上四味,以水一斗,先煮二物,取五升,去滓,內大黃,煮取二升,去滓,內芒硝,更上微火一二沸,分溫再服,得下止服。

方義:本證是由傷寒之邪內傳陽明之腑,入里化熱,或溫病邪入胃腸,熱盛灼津所致。治療方法以峻下熱結為主。實熱內結,胃腸氣滯,腑氣不通,故大便不通,頻轉矢氣,脘腹痞滿,腹痛拒按;里熱熾盛,上擾神明,故譫語;舌苔黃燥起刺,或焦黑燥裂,脈沉實是熱盛傷津之征。“熱結旁流”證,乃燥屎堅結于里,胃腸欲排除則不能,津液從燥屎之旁流下所致。熱厥、痙病、發狂等,皆因實熱內結,或氣機阻滯,陽氣被遏,不能外達于四肢;熱盛傷筋、筋脈失養而攣急;或胃腸燥熱上擾所致。方中大黃瀉熱通便,蕩滌腸胃,為君藥。芒硝助大黃瀉熱通便,并能軟堅潤燥,為臣藥,二藥相須為用,峻下熱結之力甚強;積滯內阻,則腑氣不通,故以厚樸、枳實行氣散結,消痞除滿,并助硝、黃推蕩積滯以加速熱結之排泄,共為佐使。

配伍特點:硝、黃配合,相須為用,瀉下熱結之功益峻。合用即能消痞除滿,又使胃腸氣機通降下行,以瀉下通便。四藥合用,共奏峻下熱結之功。

四個承氣湯均用大黃以蕩滌胃腸積熱。大承氣湯硝、黃并用,大黃后下,且加枳、樸,故攻下之力頗峻,為“峻下劑”,主治痞、滿、燥、實四癥俱全之陽明熱結重證;小承氣湯不用芒硝,且三味同煎,枳、樸用量亦減,故攻下之力較輕,稱為“輕下劑”,主治痞、滿、實而燥不明顯之陽明熱結輕證;調胃承氣湯不用枳、樸,雖后納芒硝,但大黃與甘草同煎,故瀉下之力較前二方緩和,稱為“緩下劑”,主治陽明燥熱內結,有燥、實而無痞、滿之證;復方大承氣湯由大承氣湯(枳殼易枳實)加炒萊菔子、桃仁、赤芍而成,故行氣導滯、活血祛瘀作用增強,適用于單純性腸梗阻而氣脹較重者,并可預防梗阻導致局部血瘀氣滯引起的組織壞死。

吳昆《醫方考》卷1:傷寒陽邪入里,痞、滿、燥、實、堅全俱者,急以此方主之。調味承氣湯不用枳、樸者,以其不作痞滿,用之恐傷上焦氤氳之元氣也;小承氣湯不用芒硝者,以其實而未堅,用之恐傷下焦血分之真陰,謂不伐其根也。此則上中下三焦皆病,痞、滿、燥、實、堅皆全,故主此方以治之。厚樸苦溫以去痞,枳實苦寒以泄滿,芒硝咸寒以潤燥軟堅,大黃苦寒以泄實去熱。

《醫金鑒·訂正傷寒論注》:“諸積熱結于里而成滿痞燥實者,均以大承氣湯下之也。滿者,腹脅滿急脹,故用厚樸以消氣壅;痞者,心中痞塞硬堅,故用枳實以破氣結;燥者,腸中燥糞干結,故用大黃攻積瀉熱。然必審四證之輕重,四藥之多少,適其宜,始可與也。若邪重劑輕,則不服;邪輕劑重,則正氣轉傷,不可不慎也”。

徐彬:前用葛根湯,正防其寒邪內入,轉而為陽明也。若不早圖,至項背強直,外攻不已,內入而胸滿,太陽之邪仍不解,氣閉而口噤,角弓反張而臥不著席。于是邪入內必熱,陽熱內攻而腳攣急。蓋太陽之邪并于陽明,陽明脈起于腳而絡于齒也。故直攻其胃,而以硝黃枳樸清其熱,下其氣,使太陽陽明之邪,一并由中土而散。此下其熱,非下其食也。(《金匱要略論注》)

魏荔彤:此條乃申解痙病中里邪壅盛,可與滌除,為治痙病表證之外另立治里一法,示人審辨而用之也。痙病為柔為剛,前二條言其治矣。然有風寒郁于表而內熱盛,濕氣淫于里而瘀實甚,恐非專于治表可奏厥功矣。如痙為病而胸滿,則濕熱內壅可知也。口噤,飲食不入矣。臥不著席、腳攣急,日夜不得寧貼矣。風邪于脈道,通身之經筋,俱失其常度矣。驗之必骱齒,即俗言牙關緊急之謂,此危證也。能不急為舒通其壅閉,再思善后之圖乎?仲景言可與大承氣湯,蕩滌其瘀熱于里,熱既下泄,而濕之存焉者寡矣。濕邪既除,獨留風邪在表,治之亦庶幾易為力矣。或曰有表證則忌下,何云先攻里耶?不知痙病至此,濕熱二邪已盛于里,則下之不為過矣。況熱得濕而成瘀為患,在傷寒亦有下瘀熱于里之法,何得執表證在即忌下之說乎?表證在而濕熱未甚者,在濕病中有下之早之戒,為邪未甚者言之也,.今濕熱二邪,大盛于里,瘀塞為患,甚于胃實,尚可疑慮致誤乎,故病之勢不一,而論治之法,亦不可牽混,凡之說,相合則有益,不然闕如何也,慎勿徒矜博洽,而引喻失當,誤后學非淺鮮焉,但仲景用大承氣湯一方于痙病中,亦不得已耳,可與不可與,臨時尤有斟酌,又豈可孟浪從事乎,學者詳之。(《金匱要略方論本義》)

吳謙:此申痙病入里,以明其治也。痙病而更胸滿,里氣壅也;臥不著席,反張甚也腳攣急,勁急甚也;必蚧齒,牙緊甚也。此皆陽明熱甚灼筋,筋急而甚之象,故以大承氣湯直攻其熱,非攻陽明之實也.其曰可與,非盡言其可與,有慎重之意。(《醫金鑒>

)

陳念祖:此一節為痙之既成出一救治之正方。大旨在瀉陽明之燥氣,而救其津液,清少陰之熱,而復其元陰,大有起死加生之神妙。或問凡曰可與,則猶有相酌之意,豈因大承氣之過峻而云然乎!而不知此證舍大承氣并無他法,猶恐服大承氣之后,重證猶未盡除,還當審其緩急而商其再服之否,此際全憑醫家之一識定力也。或一下之后,病勢已減。審系陽明,以白虎加人參湯滋陽明之燥:審系少陰,以黃連阿膠湯救少陰之陰。二湯可以頻服,服后又以竹葉石膏湯收功。抑或以三湯用于大承氣之前,全要心靈手敏,此仲師可與二字言外之意也。(《金匱要略淺注》)

章楠:此即前條之證失于開泄,以致邪深閉甚……風火內閉陽明為多,故與大承氣湯,通陽明之腑,急則治標之法:腑氣通,理必仍和其筋脈,可想而知也。不曰主之而曰可與,教人詳審標本,隨宜而施之意耳。(《傷寒論本旨》) 唐海;栝蔞桂枝二方,是治太陽傷寒之主方,非正治痙也。故原文曰太陽病,又日其證備者,以見是太陽傷寒,非痙病也。特兼人項背強,故兼治痙。然不得純以痙論,故主麻黃桂枝湯專治傷寒,而兼用栝蔞葛根以兼治痙。言外見不可誤認為痙,又不可純作傷寒治也。此節大承氣,亦是陽明里熱之證,非痙之專訪下也。故曰可與者,以見痙在筋脈,本不應與承氣湯,而因其胸滿口噤,里熱更甚,則可與之,不徒治筋脈而已也,言外見痙本不可攻,而有時亦可攻,教人須審別之也。仲景此章首言發汗太多因致痙,次言風病下之因致痙,以痙,不可汗下。生津血,和筋脈,治法即此已明。此正病,本易知之,故仲景以此數句了之,不必再為贅論。惟變證變法,恐人不知,故特加詳。補出葛根、栝蔞、承氣三方,以見不當汗下者,亦有時當汗下也。后人不知仲景書例,于借賓定主之法,未能明之,將變法認作,而反不知矣,也夫。(《金匱要略淺注補正》)

臨床報道:將大承氣湯改為沖劑,治療214例腸梗阻患者,獲得良好療效。其中粘連性者95例,治愈83.2%;蛔蟲性者50例,治愈94%;糞團性者4例,功能性者24例,不明原因者16例,均全部冶愈;但對腸扭轉11例,內疝6例,腫瘤所致梗阻8例,則均無效。(中藥通報,1984;3;123)。大承氣湯加清熱利濕之品治療膽石癥261例,結果排石125例(47.9%),排石最多者達339塊;治療急性胰腺炎,證屬里熱者,以本方為主冶療117例,治愈率達98.6%(醫結合,1984;1:60)

4.脈浮弦緊而劇烈腹痛、腹脹、腹皮熱、堅滿拒按,便秘、清水便或粘液膿血便者;

1.以痛而閉為特征的外科急腹癥。如急性腸梗阻、蛔蟲性腸梗阻、粘連性腸梗阻、腹腔結核性腸梗阻、胃潰瘍穿孔、急性胰腺炎、壞死性胰腺炎、化膿性闌尾炎、急性膽囊炎、膽結石、胃柿結石等及腹部手術后。

2.熱性傳染病如細菌性痢疾、肝炎、重癥肝炎、急性黃疸性肝炎、乙型腦炎、流行性出血熱、菌痢、傷寒、副傷寒、流行冒等;以及感染性疾病如病毒性肺炎、大葉性肺炎、肺壞疽、化膿性扁桃腺炎、結膜炎、角膜炎、牙周膿腫、破傷風等伴有嚴重的中毒癥狀或出現中毒性休克者。

3.急性呼吸窘迫綜合征、肺心病、哮喘、小兒哮喘、小兒遺尿、癲癇、泌尿系結石、腎功能衰竭、痔瘡、脫肛、腦血栓、腦出血、高血壓、癥、擠壓綜合征、皮質醇增多癥及產后食積腹痛等,出現大滿、太熱、大實和脈沉、實、滑為主者。