【標準•方案•指南】0~3歲嬰幼兒喂養(基層醫師版

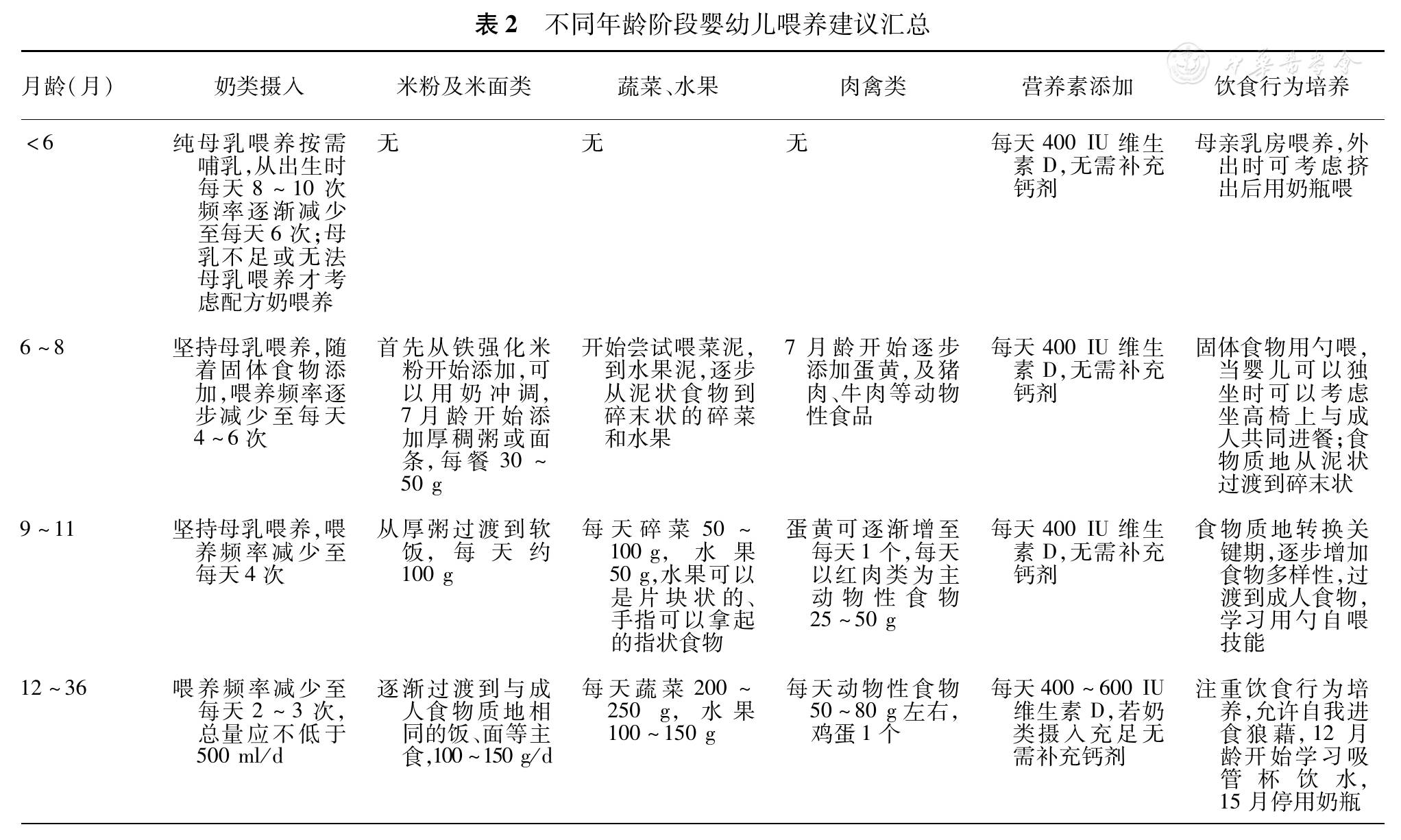

《中華兒科》編輯委員會、中華醫學會兒科學分會兒童保健學組于2009年發表了嬰幼兒喂養,為全國兒童保健醫生以及兒科臨床醫護人員提供了針對嬰幼兒喂養的具體臨床指導。近年來隨著國家分級診療工作的不斷推進,基層兒科工作人員在兒童健康管理中的作用越來越凸顯。為適應發展,《中華兒科》編輯委員會及中華醫學會兒科學分會兒童保健學組此次在2009年嬰幼兒喂養的基礎上,參考最新研究進展進行修訂,撰寫適用社區兒童保健醫師及全科醫師的0~3歲嬰幼兒喂養(基層醫師版) 。本根據兒童6月齡、6~8月齡、9~11月齡以及12~36月齡不同階段年齡特點,分別圍繞營養(喂養)、行為、常見問題處理以及營養評價4部分描述,最后以表格形式匯總各階段的要點。本主要目標人群為健康足月兒,早產兒和(或)低出生體重兒以及其他有特殊需求嬰幼兒的喂養可參考其他相關指南

產后盡早開奶,母乳是嬰兒出生后最佳的食物來源。純母乳喂養指除了必需的藥物、維生素和礦物質補充劑外,母乳是嬰兒唯一的食物來源,不任何其他的液體和固體食物,包括水。母乳含有88%的水,正確、充分的母乳喂養可以充分6月齡以內嬰兒對水的需求,甚至在炎熱的天氣下只要母乳喂哺充分也無需額外補充水。

母乳是嬰兒最好的營養來源,但當母親由于各種原因無法給嬰兒喂母乳時,可以采用配方奶喂哺。新生兒配方奶喂養也應按需喂養,逐漸增加,當攝入配方奶約20 g/(kg·d)或150 ml/(kg·d)時,可滿足其能量需要。同時需注意同一嬰兒攝入奶量每天可波動,不同個體也有一定差異。

乳母應平衡膳食,每天能量攝入應比平時增加,增加的量存在較大個體差異,一般每天增加2 092 kJ(相當于500 kcal,1 kcal=4.184 0 kJ)的能量(相當于增加一餐)可以其產生足夠乳汁喂哺嬰兒。母乳喂養期間母親應繼續孕期的維生素和礦物質補充。母乳量及其中的蛋白質、脂肪和乳糖濃度受母親膳食影響不大,但微量營養素及脂肪酸水平等則明顯受母親膳食影響。膳食均衡的健康母親每周食用1~2次深海魚可以基本乳汁中二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid,DHA)水平,不需要服用額外補充劑[]。如果母親有營養不良或為素食者,除補充多種維生素外,還需要額外補充DHA。為避免汞攝入過多,孕婦應避免攝入食肉的大型魚類。素食的母親還應補充維生素B12。嬰兒可以通過乳汁感受到不同種食物的味道,因此母親不同種類的食物有利于嬰兒以后接受不同種類的固體食物。

(1)維生素D與鈣:無論采用何種喂養方式,新生兒出院后開始補充維生素D,足月兒推薦的劑量為每天400 IU(10 μg),無需補充鈣劑[]。(2)維生素K:出生后6 h以內,肌肉注射1.0 mg維生素K,以防止維生素K缺乏性出血癥[]。

產后應盡早開始母乳喂養(1 h),新生兒的第一口食物應該是母乳[,]。幫助母親建立正確的哺乳姿勢也是確保順利母乳喂養的重要條件。每次哺乳前都應用肥皂清潔雙手。喂哺姿勢有斜抱式、臥式、抱球式。無論采用何種姿勢,要讓嬰兒的頭和身體呈一條直線,嬰兒身體貼近母親,頭和頸部得到支撐,盡量貼近乳房,鼻子面向乳頭。哺乳前,母親可用干凈手指幫助嬰兒口張大含住乳頭和乳暈,上嘴唇蓋住的乳暈要少于下嘴唇,下唇應朝外突出、下頜接觸乳房為正確的乳房喂養 ()。僅含住母親的乳頭,即上嘴唇蓋住的乳暈大于或等于下嘴唇,下嘴唇向前或向口內縮,下頜遠離乳房,為含吸不良,為乳頭喂養 ()。乳頭喂養的情況可造成乳頭咬破、乳汁吸入不足,因含大量乳汁的乳腺導管在乳暈下未被吸入。在尚未建立良好的母乳喂養習慣前,應避免讓嬰兒接觸到奶瓶、安撫奶嘴及其他輔助喂哺裝置。

圖1母乳喂養時嬰兒含吸母親乳房的示意圖[] A:含吸正確——乳房喂養;B:含吸不正確——乳頭喂養

鼓勵按需哺乳,對早期建立和維持良好的母乳喂養習慣尤為重要。按需哺乳即在嬰兒正確含吸乳房情況下,不母乳喂養的頻率和持續時間。1~2月齡的嬰兒日間2 h哺乳一次,這一時期如睡眠時間4 h,將嬰兒喂哺,避免奶量攝入不足[]。夜間哺乳間隔時間可延長,約3 h,或4~5 h。24 h母乳喂哺次數為8~10次。新生嬰兒因尚不適應宮外生活,可有含乳頭時間較長(喂哺30 min/次),或喂哺頻率過多情況(1.0~1.5 h喂哺一次),均屬按需哺乳。一般2月齡后可逐漸規律哺乳,如生長不足需排除吸吮不當或疾病。母親乳頭皸裂通常也與不正確含吸姿勢有關。一旦出現乳頭皸裂,可在每次哺乳后擠出少許乳汁均勻地涂在乳頭上。

奶瓶喂養嬰兒時,應用上臂很好地支撐嬰兒使其感覺舒適、安全,頭和身體呈一直線,喂哺時應握住奶瓶并與嬰兒有很好的眼神交流。避免在沒有支撐情況下,讓嬰兒自己含著奶瓶喝奶,易發生嗆咳、耳部感染,且在嬰兒萌牙后易出現齲齒。

每次使用后需徹底清洗并消毒奶瓶、奶嘴,可用專用消毒設備或者沸水中煮沸5 min消毒。沖配奶粉前需清潔相關區域并徹底用肥皂洗凈雙手。沖配奶的飲用水衛生,應用煮沸后冷卻的水。嚴格按照說明沖配配方奶,沖配時先加水再加奶粉,用罐內配套的量勺稱量奶粉,避免過稀或過濃造成嬰兒營養不良或腎臟損傷。喂哺前先滴幾滴在手腕內側,確保奶液溫度適宜。剩余液體奶液可存放入冰箱,下次食用時需溫熱后與新沖配的奶液混合食用。室溫條件下放置超過1 h,或已經溫熱過一次的配方奶都應棄用。

及時應答是早期建立良好習慣的關鍵。新生兒饑餓時可以出現覓食反射、吸吮動作或雙手舞動;嬰兒會出現把手放入嘴里吸吮、鬼臉、煩躁,大聲哭吵是饑餓的最后信號。嬰兒饑餓不同階段的表情及動作詳見。撫養人應該注意觀察嬰兒饑餓的早期信號,避免其哭鬧后再喂哺,這會增加喂哺的困難,尤其是母乳喂養的嬰兒,哭吵會影響含吸母親乳頭。嬰兒停止吸吮、張嘴、頭轉開等往往代表飽腹感,不要再。

喂奶間歇或喂奶后宜將嬰兒頭靠在母親肩上豎直抱起,輕拍背部,可幫助排出吞入的空氣而預防溢奶。嬰兒睡眠時宜右側臥位,可預防睡眠時溢奶而致窒息。必要時可減少攝入奶量20~30 ml。若經指導后嬰兒溢奶癥狀無改善或體重增長不良,應及時轉診做進一步診斷,排除器質性疾病。

1月齡以內的新生兒不使用安撫奶嘴,因可能會影響母乳喂養習慣的建立并導致過早斷母乳。若之后使用安撫奶嘴,需避免奶嘴使用和入睡行為之間建立不良條件反射,夜間醒來后依賴奶嘴重新入睡,會影響嬰兒良好睡眠習慣的養成,導致頻繁夜醒。不在安撫奶嘴上涂抹糖漿或蜂蜜等以安撫嬰兒。

初生的嬰兒睡眠時間占比高,且晝夜節律尚未很好建立,因此大多會有邊吃邊睡的習慣。但是大多數嬰兒3月齡始已經建立較為固定的晝夜規律,無論是母乳喂養還是配方奶喂養都應避免邊睡邊吃,喂奶的過程應是親子互動的機會。可以適當提前喂奶時間,在嬰兒相對較為狀態下喂奶,待吃奶結束嬰兒出現思睡信號(揉眼睛、打哈欠等)但尚未睡著情況下,將其放在床上培養其入睡習慣。另外,邊睡邊吸奶還易發生窒息,也不利于嬰兒口腔保健。

母親在服用大多數藥物時,并不影響其繼續母乳喂養嬰兒。母親服用安非他明、麥角胺、化療藥物、他汀類藥物、鎮靜藥、抗癲癇藥等,暫不母乳喂養,具體可詳見各種藥物說明書。母親應禁煙,吸煙可增加嬰兒呼吸道過敏以及嬰兒猝死綜合征發生的,同時也影響乳汁分泌,致嬰兒體重增加不良。酒精可降低嬰兒對吸吮引發的射乳反射的性,使泌乳下降,也對嬰兒的運動發育產生不良影響,故母親不飲酒或含酒精的飲料。母親攝入含咖啡因的飲品(如咖啡、茶及咖啡因類飲料)每天應在2杯以內。

鼓勵外出或上班后的母親母乳喂養,每天哺乳不少于3次,在外出或上班時擠出母乳,以保持母乳的分泌量。母乳喂養過程中如乳汁過多,可用吸奶器吸出存放至特備的乳袋中。擠出后的母乳,應妥善保存在冰箱或冰包中,不同溫度下母乳存放時間可參考下表,食用前用溫水加熱至40 ℃左右即可喂哺,避免用微波爐加熱奶()。

(1)母親進行化療或放射治療;(2)嚴重心臟、腎臟、肝臟疾病,高血壓及糖尿病伴有重要器官功能損害者,嚴重病、反復發作癲癇;(3)患各型傳染性肝炎的急性期、活動期肺結核、流行性傳染病時,不宜哺乳。以配方奶代替喂哺,可定時用吸乳器吸出母乳以防回奶,待母親病愈,傳染期已過,可繼續哺乳;(4)患乳房皰疹者不宜哺乳;(5)吸毒母親未前不宜哺乳;(6)艾滋病或感染艾滋病病毒的母親不宜哺乳。

通過詢問喂養情況了解嬰兒每天乳類攝入量、頻率及時間以及營養素的補充。如果可能,最好現場觀察母親喂哺嬰兒的情況。生后前幾周判斷母乳喂養是否充足可以通過記錄嬰兒尿濕的尿布(尿不濕)數量評估,母乳充足的嬰兒每日大約尿濕6~8張尿布(尿不濕)。早期嬰兒的大便可每次換尿布時都有,也可2~3 d一次大便。通常,母乳喂養嬰兒大便比較稀薄,糊狀,但是偶爾也會有奶瓣及顏色偏綠,均屬正常現象,需與腹瀉區別。出生后6周齡至3月齡,母乳喂養的嬰兒大便次數開始減少,但排便次數差異很大,有的嬰兒仍然是1 d多次,有的可能會間隔幾日1次。

新生兒出生后1周生體重下降大約6%~9%,通常在第7~10日回復到出生時體重。但是如果體重下降超過出生體重的10%,需密切隨訪,必要時轉診。

指導家長學會使用生長曲線,并將每月測量的結果標注在生長曲線圖上,通過與同年齡同性別嬰兒生長數據比較監測嬰兒的營養狀況,重點關注年齡的體重、年齡的身長以及身長的體重3個指標。如果生長曲線百分位數,或與前次評估相比指標上升或下滑跨2條主要百分位曲線,需引起重視,必要時及時轉診。具體的體格生長評價方法,可參見中國兒童生長評價 []。

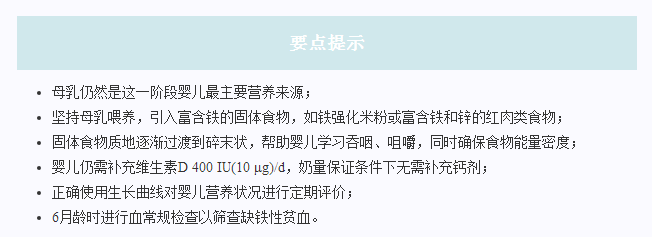

母乳喂養輔以富含鐵的固體食物仍是這一階段嬰兒最好的營養來源,應該鼓勵繼續母乳喂養至2歲。這一階段仍然應盡可能滿足嬰兒對母乳的需求,6~8月齡期間母乳應占嬰兒每日能量供給的2/3。母乳喂養嬰兒尤其需要注意鐵營養狀況。

選擇配方奶,奶量為700~ 900 ml/d。由于配方奶喂養的嬰兒基礎能量代謝率要高于母乳喂養,因此其能量需求要稍高于母乳喂養。24 h喂哺次數大約5~6次,在疾病狀態及疾病恢復期,能量需求會增加,需要適當增加喂哺次數。配方奶喂養的嬰兒相對母乳喂養需要更多地攝入額外的水分,尤其是在炎熱的季節。

引入的食物應該以鐵強化食物為主,鐵強化谷物如米粉多為首先引入的食物,米粉可以用母乳或配方奶調配。早期開始加半固體或固體食物時,每新增一種食物需觀察3~5 d,以了解嬰兒是否適應。逐漸添加水果、蔬菜,肉類等,尤其是紅肉類食物可以很好地補充嬰兒需要的鐵和鋅。動物肝臟是良好的鐵來源食物,但是由于肝臟是解毒器官,一些毒性物質容易在此積聚,因此不過多添加[]。在無法獲得鐵強化谷類食物的地區,富含鐵和鋅的動物性食物(紅肉類、禽蛋、魚類)的添加尤為重要,可以從紅肉泥開始添加。引入的固體食物避免放鹽、糖及其他調味料。添加食物逐漸從泥糊狀過渡到碎末狀,以幫助嬰兒學習咀嚼,并確保食物的能量密度。

(1)維生素D與鈣:無論采用何種喂養方式,嬰兒每天仍需補充400 IU(10 μg)維生素D,無需補充鈣劑[]。(2)鐵:純母乳喂養或母乳為主足月健康嬰兒若固體食物添加合理(如每天30 g富含鐵米粉),一般情況下不需要額外添加鐵劑。500 ml的鐵強化配方奶即可以嬰兒對鐵的基本需求。

早期建立互動式喂養方式對于嬰幼兒長期的行為都有重要的影響。喂哺固體食物時將嬰兒置于安全、舒適的餐椅上,以其頭部、軀干以及雙足都有很好的支撐。雙手應該可以活動,可與喂養者有很好的互動交流。喂哺的過程是一個親子互動過程,喂養者積極響應嬰兒的饑飽信號,喂養過程中積極鼓勵嬰兒。喂哺時應避免分散注意力,如看電視、玩玩具等。在喂養過程中與嬰兒有充分的眼神交流和語言交流,促進情感。當嬰兒一種新添加的食物時,不要強制其食用,可以再嘗試,有時嬰兒需要經過10~15次的體驗嘗試后才會接受一種新的食物。

4~5次乳類以及1~2次谷類為主的固體食物。固體食物的頻率可逐步增加,攝入固體食物的量有個體差異,每次食用量以不顯著影響乳類攝入為原則。進餐的頻率與食物能量密度有關,較稀薄的食物為主,頻率就需要高些,反之進餐頻率相對少些。通常情況下,固體食物的能量密度應高于母乳,以避免因為能量不足導致生長不良。

食物準備過程的清潔是預防腸道感染的重要措施,包括事先用肥皂洗手,食物制作完成后盡快食用,使用清潔餐具,注意飲用水清潔。避免將接觸過口腔唾液的食物喂哺給嬰兒,避免口腔內細菌給嬰兒,發生齲齒。

4~5月齡嬰兒的消化道發育日漸成熟,日間可攝入其生長的足量乳汁,因此夜間不需要喂哺。多次夜間喂哺不僅影響日間規律,也影響嬰兒睡眠質量。4~5月齡嬰兒的依戀情緒發展,且已建立哺乳相關的條件反射(母親的體味、乳味、聲音等),嬰兒與分床睡,可淡化哺乳相關的條件。通過逐漸減少每次喂哺量,逐步推遲每次喂哺時間,最后停止夜間喂哺。

固體食物應用勺喂哺,而不用奶瓶喂,嬰兒開始吃固體食物時會出現嗆咳、或伸舌,但是隨著不斷體驗用勺,吞咽能力的提高,這種現象會逐漸減少。這一階段還應讓嬰兒逐漸接觸使用杯子,可通過評價嬰兒的發育水平來逐步引入杯子。當嬰兒會獨坐且可以拇-掌抓物時,開始讓嬰兒用杯子嘗試喝水;當嬰兒開始拇食指抓物時,喜歡嘗試著自己握杯子,盡管尚不能很好掌握用杯子喝奶或水的技巧,仍可以開始嘗試用杯子喂哺嬰兒少量母乳、配方奶或水。

6月齡開始添加固體食物后,如果添加不當容易引起體重不增或增速明顯減慢。最常見的原因是固體食物添加過多(包括量與次數)使奶量明顯減少,且固體食物的能量密度不足(含水量過多),導致嬰兒體重增速不佳。因此,需要強調的是6月齡開始添加固體食物,是在基本保持原有奶量不變的情況下,通過固體食物添加補充能量不足的部分以及補充最容易缺乏的鐵元素,同時訓練嬰兒咀嚼吞咽功能。

為避免嬰兒攝入過多鹽(礦物質)增加腎臟負擔,一般不1歲以內的嬰兒食物制作過程添加糖、鹽以及其他調味料。但如果食物以碳水化合物為主的貧困地區可加少量的油,以增加食物的能量來源。

水果是膳食5種主要食類之一。6月齡可逐步開始添加水果,從果泥開始逐漸過渡到小果粒。2010年前的一些指南還有提及6個月以后可以少量添加鮮榨果汁、100%純果汁。但是由于果汁不僅缺乏水果中富含的纖維素,同時過多果汁增加嬰兒消化道負擔影響乳類攝入、增加糖類攝入,因此近年許多國家的喂養指南都不1歲以內嬰兒喂果汁[,]。

這一階段開始引入固體食物,較易因喂養不當而出現體重增長不佳以及營養素缺乏,因此需要詢問每天乳類攝入情況,了解固體食物添加情況,包括種類、質地、頻率及喂養方式等。

這一階段嬰兒生長速度較6月齡的小嬰兒稍減慢。使用生長曲線圖定期、動態了解嬰兒生長水平、生長速度以及勻稱度,如果生長曲線百分位數,或與前次評估相比指標上升或下滑跨2條主要百分位曲線,需引起重視,必要時及時轉診。具體的體格生長評價方法,可參見中國兒童生長評價 []。

6月齡時進行血常規檢查是否有貧血,此階段喂養不當易發生鐵缺乏和缺鐵性貧血,詳見兒童缺鐵及缺鐵性貧血防治指南 []。

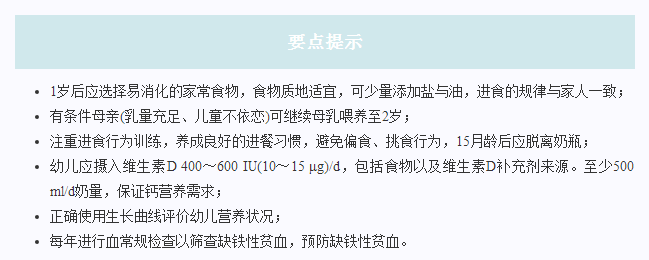

母乳搭配其他固體食物是嬰兒最好的營養配搭,鼓勵有條件的母親繼續母乳喂養至2歲。9~11月齡嬰兒母乳攝入頻次減少,但是由于每次攝入量增加,因此每天母乳攝入總量與6~8月齡接近。而隨體重增加,需增加能量攝入部分應通過增加固體食物的能量密度和量來滿足。

這一階段嬰兒的奶量每天為700~900 ml,每24小時4次。配方奶喂養兒相對母乳喂養兒需要更多地攝入額外的水分,尤其是在炎熱的季節,但以不明顯影響奶量攝入為準。

(1)維生素D與鈣:無論采用何種喂養方式,嬰兒每天仍需補充400 IU(10 μg)維生素D,無需補充鈣劑[]。(2)鐵:這一階段仍然是缺鐵性貧血的高發階段,仍需重點關注鐵營養狀況。母乳喂養嬰兒富含鐵的固體食物添加充分或者配方奶500 ml以上的嬰兒,一般情況下無需額外補充鐵劑。

不必要求正確使用餐具,允許主動抓握食物喂食,有助于更快掌握技能,培養自信。嬰兒時家長應灑落和狼藉,可事先在地上鋪好相應的地墊以便于清潔。

這一年齡階段是培養嬰兒咀嚼功能的關鍵期,不同質地的食物(包括碎末狀、顆粒狀、塊狀等)可幫助嬰兒逐步學習吞咽、咀嚼食物,有效減少幼兒階段常見的問題(如食物長時間含于口中、吞咽纖維困難、進餐慢等)。分開不同質地食物,如飯、菜分開,避免湯飯,有助于幫助嬰兒學習咀嚼不同質地食物。

大多數9月齡的嬰兒可以與家人的進餐時間相一致,即早、中、晚三頓主餐,以乳類為主,然后加2~3頓輔餐,主要以固體食物為主。嬰兒每次的量可能不同,這樣的安排可以讓嬰兒有機會接觸不同種類的食物以充分的營養,輔餐是添加新食物的好機會,不必嬰兒每次量一致,允許食量波動。幫助嬰兒開始用杯子,12月齡嬰兒可以用吸管杯喝水。

嬰兒出牙早晚具有非常明顯的個體差異,這一階段添加固體食物,尤其是固體食物質地的轉換不應以出牙作為食物質地轉換的依據。因為,這一階段嬰兒通常使用下頜和舌頭咀嚼并咬碎各種食物。食物質地的轉換更多應該根據其實際月齡,同時可以參考其發育水平。6~8月齡階段應該逐漸從糊狀食物過渡到顆粒狀食物,8月齡左右,大部分嬰兒可以用手指自己抓起固體食物送入口中,可以喂塊狀食物,又稱為指狀食物(用手指可以拿起的食物)。12月齡左右應該逐步接近食物的質地了。

當嬰兒患病時,喂養過程應注意適當增加液體攝入,給予易消化、吸收的食物。疾病恢復后應給予比平時更多的食物,以幫助補充因疾病過多消耗的能量。

這一階段還是給嬰兒片狀或塊狀的水果,即使給予嬰兒少量果汁,也應該是鮮榨果汁或者100%果汁,而不是果汁類飲料。果汁類飲料是指果汁含量在10%~99%,并添加了甜味劑、香味劑的飲品,有時還強化了維生素C或鈣,這些并不給嬰幼兒飲用。同樣,含有乳類或者益生菌成分的含糖飲料也不適合給嬰幼兒飲用。

重點詢問嬰兒每天乳類以及固體食物攝入情況,食物質地、嬰兒咀嚼食物和喂哺技能發育情況。

關注年齡的體重、年齡的身長以及身長的體重3個指標,參見中國兒童生長評價 []。使用生長曲線評估嬰兒的生長水平、速度以及勻稱度。如果生長曲線上相關測量值第3百分位數或者第97百分位數,或與前次評估相比指標向上或向下跨2條主要百分位曲線,需尋找原因,必要時及時轉診。

12月齡時進行血常規檢查以了解鐵缺乏情況,喂養不當容易發生鐵缺乏和缺鐵性貧血,詳見兒童缺鐵及缺鐵性貧血防治指南 []。治療效果不佳者需轉診。

幼兒的生長速度相對嬰兒期明顯變慢,食欲波動很大,有時甚至比嬰兒期量更少些,但攝入食物質地更厚實,能量密度較嬰兒期更高。

幼兒階段食物的能量供給結構發生明顯變化,食類基本同,脂肪所供能量占比下降,而碳水化合物占比逐漸上升(谷類100~150 g/d、蔬菜200~250 g/d、水果100~150 g、肉類動物性食物50 g/d,乳類至少500 ml/d)。有條件的母親繼續母乳喂養至2歲。不幼兒吃所有食物,但需每一大類食物的攝入量,如不一定吃各種綠葉蔬菜,但需攝入至少1~2種蔬菜。與一樣,正常幼兒可偏好某一種或某幾種食物,但要控制偏好食物的量,同時提供其他健康食物以幼兒營養平衡。如只提供偏好的食物,易形成兒童偏食挑食習慣。鼓勵幼兒適當飲水,但不宜攝入飲料。

不同質地的食物可進一步訓練幼兒吞咽、咀嚼能力。為防止幼兒窒息,避免堅果,或顆粒狀、易發生誤吸的食物,如花生、玉米、葡萄、果凍等。

(1)維生素D:2008年美國兒科學會以及《中華兒科》2008年及2010年刊登的關于維生素D推薦相關中,對于1歲以上兒童維生素D的攝入量為400 IU(10 μg)[,,]。但是2016年全球營養性佝僂病防治循證指南在薈萃了全球研究基礎上,1歲以上兒童每天600 IU(15 μg)的維生素D以滿足基本營養需要,這包括來自配方、其他強化維生素D食物以及維生素D補充劑來源[]。如果食物來源無法滿足,額外補充不足部分,尤其是有高危因素的幼兒(嬰兒期有維生素D缺乏、皮膚顏色深或紫外線不足、北方高緯度地區冬春季節等)。(2)鈣:幼兒每天500 ml的奶量,能夠鈣營養的需求。但是一些幼兒奶量明顯攝入不足,需要考慮鈣營養狀況。1~3歲兒童每天鈣需求量為600 mg[]。(3)鐵:注意富含鐵和鋅的食物,幼兒若飲食均衡,一般不需要再額外添加其他維生素和礦物質。

與家人共進3頓主餐,2~3次營養豐富的輔餐(水果、牛奶、面包、餅干或自制小點心等)。進餐時間應在20~25 min/次,定時就餐,兒童食量可波動,不定量。

幼兒與家人同食,有條件家庭可讓兒童坐在兒童餐椅就餐,便于與家人互動交流。避免時看電視或玩玩具等,更不可追喂。幼兒應學習抓、用勺子,參與進餐過程,逐步學習自己。允許幼兒過程狼藉,在過程中熟練掌握技巧。培養幼兒規律的習慣,家長盡可能為兒童提供各種食物滿足生長需要,不。識別幼兒飽腹的信號,允許吃飽后離開餐桌。對較年長一些的幼兒,可適當參與食物的制作過程或者餐前準備餐具,提高其對過程的興趣。

1歲以上的幼兒鼓勵攝入富含纖維的水果。即使攝入果汁,量也應控制在120 ml以下,且為100%果汁或適當水稀釋的純果汁,不應是含果汁的飲料。不用奶瓶攝入果汁,應使用杯子喝。

因為新鮮牛奶未經過營養素強化,尤其是無法嬰兒的鐵營養的供給,因此其營養不能很好地1歲以內嬰兒的營養需求。1歲以后幼兒可攝入新鮮牛奶。因脂肪仍是年幼兒童能量的重要來源,2歲以內的嬰幼兒不喂哺低脂或脫脂牛奶。1歲以內嬰兒都不使用蜂蜜,因其易被肉毒桿菌污染[]。

重點觀察年齡的體重、年齡的身長、身長的體重,應用生長曲線進行營養評價[]。動態觀察幼兒的生長水平、速率和勻稱度,及時發現偏離并查找原因。1~2歲幼兒采用身長的體重,2歲后計算體質指數。如生長曲線上相關測量值第3百分位數或者第97百分位數,或與前次評估相比指標向上升或向下跨2條主要百分位曲線,需尋找原因,必要時及時轉診。

1歲后每年血常規篩查鐵缺乏,治療效果不佳者轉診。詳見兒童缺鐵及缺鐵性貧血防治指南 []。

參加本審定的專家(以專家單位及姓氏拼音為序):重慶醫科大學附屬兒童醫院(胡燕、黎海芪);海南省婦幼保健院(向偉);南京醫科大學公共衛生學院(汪之頊);南京醫科大學附屬南京兒童醫院(李曉南);南京醫科大學附屬南京婦幼保健院(郭錫熔);上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心(洪莉、江帆);首都兒科研究所(李輝);四川大學附屬華西二院(毛萌);浙江大學附屬兒童醫院(趙正言)

《中華兒科》微信號由《中華兒科》編輯部、易慧睿思品牌咨詢有限公司共同運營,是中華醫學會社旗下所屬《中華兒科》的唯一微信平臺

長按下方圖片識別二維碼,或點擊菜單欄會員社區中的訂閱,一秒直接購買!

注:單期購買時,請在出版日前15天下單,逾期商品將下架。出版日可在“商品詳情”查詢。中華兒科為每月2日出版。

- 標簽:0到1歲寶寶生長曲線

- 編輯:馬可

- 相關文章