【標準·方案·指南】兒童先天性呼吸系統疾病分類(一

兒童疾病譜中最具特色的是與發育相關的疾病。各器官或系統在胚胎期經歷了信號通網絡的精準時空調控后,才能在出生后發揮正常的生理功能。這一發育的調控在胚胎孕育過程中可能受到多種因素的干預,如果這種影響因素來自遺傳物質(染色體或基因),出生后形成的就是遺傳代謝性疾病;如果影響來自或母體的非遺傳因素,胎兒發育過程的停滯、變異則會造成出生后的各種畸形。這類在胚胎孕育過程中形成的疾病總稱為出生缺陷(birth defects)或者先天性疾病,概括了遺傳性和不良等原因引起的、出生時存在的各種結構性畸形和功能性異常。

從發生學上看,呼吸系統發育時間早且持續時間長。呼吸系統的先天性疾病種類繁雜,如何分類和統一命名,國內外文獻尚無統一報道,至今仍存在一病數名和數病同名的現象。概念和分類是疾病研究的基礎。隨著近年來支氣管鏡技術和影像學技術的進步,對于先天性呼吸系統疾病的認識逐步深入。因此,有必要在概念厘清的基礎上,從構架來規范這類疾病的分類。《中華兒科》編輯委員會攜手中華醫學會兒科學分會呼吸學組的肺血管疾病協作組和肺間質性疾病協作組對國內外相關文獻進行了查閱、回顧和分析,并經國內本領域的多位專家討論、審核后提出了本分類,以期更好地認識該類疾病的發生發展過程,為臨床診治提供有益的幫助。

涉及呼吸系統的先天性疾病種類繁多。本分類僅列入以呼吸系統為原發缺陷部位和主要表征的先天性疾病,主要表征是指所有病例均存在的首發臨床表現。本根據解剖部位和影像學特點,將兒童先天性呼吸系統疾病分為八類,分別是先天性上氣道疾病、先天性下氣道疾病、先天性肺泡及周圍氣道異常、先天性肺血管異常、先天性肺實質合并肺血管異常、先天性肺淋巴管疾病、先天性胸廓及膈發育異常、其他。中樞神經系統引起的呼吸系統異常不列入本。

上氣道指環狀軟骨以上的氣道,包括鼻、咽與喉三部分,其主要生理功能包括呼吸、發聲、構語、吞咽以及局部免疫等。先天性上氣道疾病指的是以這三部分病變為主要表征的先天性疾病,分類見表1,臨床有吸氣性呼吸困難、喘鳴、聲嘶、吞咽困難等表現。此外,部分導致先天性頜面發育畸形的綜合征也會引起類似癥狀。以下重點介紹若干常見疾病。

概述:是一組吸氣時聲門上組織(會厭、杓狀軟骨和杓會厭皺襞)向喉內塌陷造成呼吸道梗阻的臨床病理生理現象。1897年Lancet首次報道18例聲門上結構畸形的病例,命名為先天性喉喘鳴。1942年有學者將具有吸氣時聲門上組織向內脫垂特征的臨床病例從先天性喉喘鳴中出來,命名為喉軟化。

病因:可能的原因包括解剖結構異常、中樞神經系統發育不良、神經肌肉功能障礙、軟骨發育不成熟及炎癥等[1]。

分類及臨床特點:通常在出生后4~6周表現出臨床癥狀,以間歇性吸氣相喉喘鳴為典型表現,仰臥位、、哭鬧、激惹及罹患上呼吸道感染時加重,可伴有吸氣性呼吸困難。6~8周癥狀嚴重程度達到高峰,2歲左右多能自行緩解。遲發性喉軟化發生于2歲以后,是一個的類型。根據歐洲喉科協會制訂的標準,喉軟化癥分為3度,輕度:輕度吸氣性喘鳴,伴或不伴喂養時咳嗽。中度:吸氣性喘鳴,伴有喂養困難,伴或不伴體重下降,無生長停滯;時咳嗽或者窒息、咽氣、頻繁反流、輕度發紺或呼吸暫停。重度:喉吸氣性喘鳴伴缺氧表現,如發紺、呼吸困難等[2]。

診斷:有上述典型癥狀者可臨床擬診,喉鏡檢查可見襞裂黏膜脫垂遮蓋聲門,杓會厭皺襞短縮導致喉入口狹小,會厭倒伏遮蓋聲門即可確診。

概述:先天性喉囊腫可分為喉小囊囊腫(laryngeal saccular cysts)和喉氣囊腫(laryngocele):前者又稱為喉黏液囊腫(laryngeal mucoceles),喉小囊黏液囊腫(laryngeal saccular mucoceles),多見于嬰兒;后者亦稱喉膨出,多見于。喉小囊囊腫指喉部的囊腫樣病變,見于聲門上一側或會厭、會厭谷、杓會厭襞、喉室或梨狀窩。1881年首次使用這一術語,1970年對本病的臨床特征已有詳細報道。

病因:喉小囊囊腫系胚胎發育異常所致喉黏液腺管口阻塞,形成潴留囊腫。囊腫不與喉腔相通,不向喉室引流,喉小囊內充滿黏液,逐漸膨脹擴張,可致進行性喉梗阻。亦有認為是由于神經溝閉鎖時將皮膚組織包埋在內,這些異位的皮膚組織形成囊腫。

分類及臨床特點:分為喉側型與喉前型,前者常擴展到室帶和杓會厭襞、會厭或喉側壁;后者位于室帶和聲帶之間,比較小,向內伸展到喉腔。喉喘鳴最常見,可為吸氣性或吸呼雙相性,多持續,側臥位減輕。伴哭聲低弱,聲音嘶啞,嚴重者可有呼吸或吞咽困難。可影響生長發育,嗆奶易誘發反復呼吸道感染,囊腫破裂或穿刺不當可以引起誤吸導致窒息[3]。

診斷:新生兒出現喉喘鳴、吸氣性呼吸困難、吞咽障礙等癥狀時要注意先天性喉囊腫,頸部CT掃描可以顯示囊腫,但喉鏡檢查是最直接、有效的確診手段。

概述:喉又稱聲帶。喉占兒童先天性呼吸道疾病的第二位。是嬰幼兒喉喘鳴的第二大原因。

病因:雙側聲帶多由于先天性或特發性因素造成,小部分則源于中樞神經系統的疾病比如腦積水、小腦扁桃體下疝畸形等。單側聲帶可由于產傷因素,醫源性因素,比如動脈導管未閉手術、氣管內插管術或一些特發性因素造成。

分類及臨床特點:臨床上可分為單側聲帶和雙側聲帶。喉返神經功能障礙時可出現聲帶外展、內收或肌張力松弛三種類型的。單側聲帶臨床癥狀不明顯,可有輕度喉喘鳴或偶發食物誤吸。年齡較大者可出現發聲功能障礙,同時可伴有食物誤吸。雙側聲帶是小兒耳鼻咽喉科的急診疾病,表現為的吸氣性喘鳴而嗓音多無異常。一些嚴重的病例需要立即進行氣管內插管。此外,雙側聲帶容易造成食物誤吸,并可能導致反復發生的吸入性肺炎。

診斷:患兒接受狀態下的喉鏡檢查,可以明確聲帶的診斷,并可以判斷類型。

概述:喉蹼指喉腔內存在有先天性膜狀物。喉蹼的發病率位列先天性喉部疾病的第三位。

病因:形成消化道的前腸和形成呼吸道的原始憩室各自發育,在聲門區融合成為原聲門杓間區封閉的上皮。胚胎8周時該封閉的上皮開始吸收,10周時重建管道。若管道內組織吸收不完全,就可能形成先天性喉蹼或先天性喉閉鎖。由于管道內組織的吸收過程自后向前,故以聲門前部喉蹼多見。其發生可能與染色體22q11.2微缺失有關。

分類及臨床特點:喉蹼可以在喉的任何平面橫跨過喉腔,最常見的是聲門型喉蹼,多位于聲門區淺部,其次為聲門下和聲門上型。有學者按聲門阻塞程度將喉蹼分成4個類型:Ⅰ型聲門阻塞小于35%,Ⅱ型阻塞35%~50%,Ⅲ型阻塞50%~70%,Ⅳ型阻塞70%~90%。發生在不同部位的喉蹼臨床表現各不相同,其嚴重程度則多與氣道的阻塞程度有關,可表現為發聲困難、聲嘶、喘鳴以及氣道梗阻等。范圍較大的喉蹼患兒,于出生后無哭聲、有呼吸困難或窒息,有呼嚕樣喉鳴音,吸氣時有喉阻塞現象,常有口唇發紺及不能吮乳等癥狀。喉蹼中度大者,喉腔尚可通氣,但聲音嘶啞伴吸氣性呼吸困難。喉蹼較小者,則哭聲低啞,無明顯呼吸困難;發聲時此膜折皺,隱藏于聲帶之下或被擠到聲帶上部突起如聲門腫物,當吸氣時又展開成膜狀。

診斷:根據呼吸困難的臨床表現結合喉鏡下所見到蹼樣突起,呈透明或淡紅色、后緣整齊呈弧形,則可明確喉蹼的診斷。

曾用名稱:Robin序列征、小下頜-舌下垂綜合征、小頜大舌畸形綜合征、第一腮弓綜合征等。

概述:指以先天性小頜畸形、舌下垂、腭裂及吸氣性呼吸道阻塞為特征的綜合征,死亡率高。1923年法國口腔科醫生Pierre Robin首先報道。

病因:可能與遺傳及因素有關。宮內巨細胞病毒感染、染色體2q31的GAD67、11q23-q24的PVRL1和17q24.3-q25.1的SOX9等表達異常在本綜合征中起重要作用[4]。

分類及臨床特點:主要表現為下頜骨發育不全(小頜畸形或頜后縮)、舌后墜及氣道梗阻,58%~90%伴有腭裂或高腭弓,重者可存在呼吸及喂養困難。該畸形可單獨存在,也可以出現在進行性遺傳性關節-眼病(Stickler syndrome)、腭心面綜合征(velocardiocial syndrome)、下頜骨-面骨發育不全綜合征(特雷徹-柯林斯綜合征,Treacher-Collins syndrome)等綜合征中[5]。新生兒期主要表現為喂養困難、吸氣性呼吸困難、陣發性發紺。癥狀在仰臥位加劇、俯臥位減輕。易并發吸入性肺炎、營養不良及代謝紊亂,常合并智力低下,可伴發先天性心臟病、眼內斜視、唇裂、先天性青光眼、視網膜剝離及內斜視等畸形。

概述:是一種累及顱面部發育的常染色體顯性遺傳病。1846年首次報道,1900年有學者首次提出顴骨和下眼瞼的缺損是主要特征,1949年對其已有較全面的認識和描述。文獻以散發病例報告為主。

病因:病因不明,可能與胚胎7~8周以前第一、二對腮弓發育異常有關,孕早期接觸射線、胎位異常、代謝紊亂、藥物中毒等是誘發因素。已發現的基因變異超過100個,常見的3個相關基因是TCOF1(占78%~93%)、POLR1C和POLR1D [6]。

分類及臨床特點:主要特征有:顴骨發育不全、眼裂下斜、下瞼缺損和下頜骨發育不良。常伴外耳畸形、外耳道閉鎖、中耳發育不良、傳導性聽力障礙、耳前竇道、鼻畸形及唇裂畸形、顴弓發育不良和面橫裂等表現。部分病例有智力發育遲緩。頜面部異常常會導致阻塞性睡眠呼吸暫停。

診斷:主要通過特有的臨床特征(典型特殊面容及耳廓畸形)、放射學和基因檢查診斷。

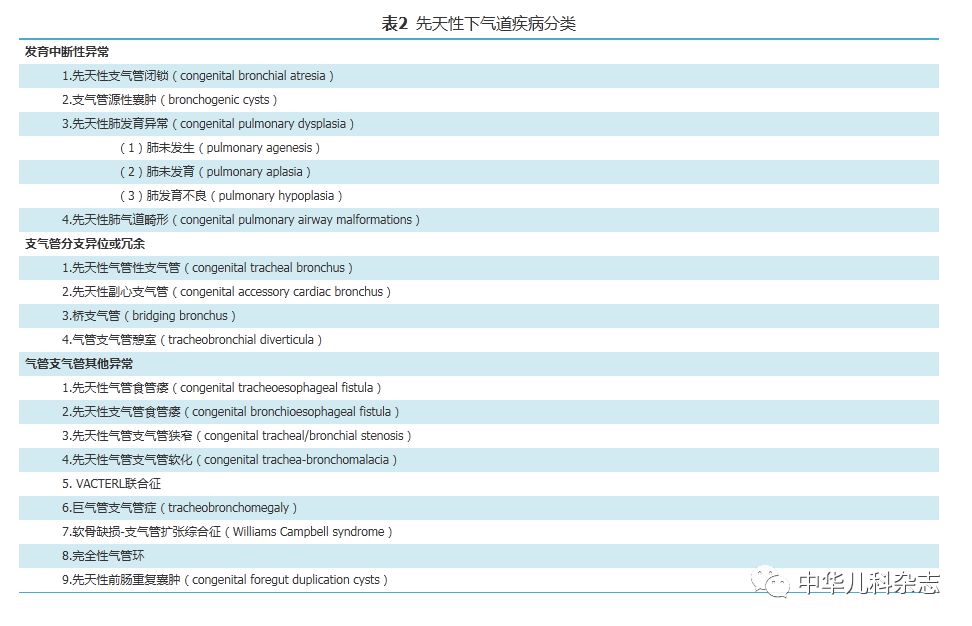

本類疾病的解剖范圍以環狀軟骨為起點,包括氣管和16級及以上的支氣管分支為首發或主要異常部位的先天性呼吸系統疾病(表2)。17級及以下的細支氣管兼具氣體運輸和呼吸的功能,不歸入本類。

概述:為胚胎期16周時氣管憩室的胚芽異常發育所致的一種支氣管肺前腸畸形。1859年首次報道。

病因:目前認為是妊娠期前3個月內腹側前腸和肺芽發育異常的結果。胚胎發育時期由原腸發生的肺芽,逐漸發展形成支氣管樹和肺泡。肺芽在發育初期是索條狀組織,逐漸演變成管狀,如果胚胎發育發生障礙,索條狀結構不能演變成管狀,遠端的原始支氣管組織與近端組織脫離,逐漸形成盲管,管腔內的分泌物不能排出,積聚膨脹就形成含黏液的囊腫。如果單一支氣管芽隔斷,即形成孤立性囊腫,若幾個支氣管芽同時隔斷,即形成多發性囊腫。囊腫外層為纖維組織、平滑肌、黏液腺和軟骨,內襯纖毛上皮細胞,多是孤立、單房的囊性結構,壁薄,直徑多在1~3 cm,部分可達10 cm[7]。

分類及臨床特點:嬰兒少見,因為囊腫壁的形成需要一定的時間。根據病變發生部位分為縱隔型、肺內型和異位型。如果囊腫較小,位于肺實質內,則可無任何癥狀和體征,可于影像學檢查時偶然發現。臨床表現通常與囊腫感染或鄰近組織相關。囊腫食管和(或)主氣道可出現胸痛、咳嗽、呼吸困難以及吞咽困難等癥狀。嬰幼兒時期,如果囊腫重要器官,如隆突下囊腫氣道時可危及生命。囊腫感染可出現發熱和呼吸道癥狀。少數患者可因囊腫內出血和破潰引發自發性氣胸或血氣胸。

診斷:X線、多排螺旋CT以及磁共振成像(MRI)檢查、囊壁組織活檢等具有診斷價值。目前較多傾向認為支氣管源性囊腫周圍沒有正常的肺實質[8]。很多文獻中提到的肺內支氣管源性囊腫(intrapulmonary bronchogenic cysts),這個診斷名稱指的是肺內大的支氣管樣囊腫(bronchial-like cysts),周圍有小囊腫和正常肺實質。多數學者認為這類病變應歸于先天性肺氣道畸形1型,而非線]。

曾用名稱:先天性肺發育障礙、先天性肺發育停滯,英文名稱為agenesis。

概述:是以氣管或各級支氣管發育異常伴發肺組織發育不完全為特點的一組胚胎期下氣道和肺發育障礙所致畸形。最早見于1673年對成年女性的尸檢報道。國外文獻對于本組肺先天性疾病的最初命名是agenesis,其英文釋義是未發生。

病因:不明。目前認為肺發育空間的改變、胎兒神經肌肉疾病所致呼吸運動異常、肺血供減少型的先天性心血管畸形及一些遺傳疾病均可導致。

分類和臨床特點:臨床上分為3個類型[10]:(1)肺未發生(pulmonary agenesis):表現為一側肺或雙側肺完全缺失,沒有支氣管、血管和肺實質,系胚胎時期肺芽發育停頓所致;(2)肺未發育(pulmonary aplasia):只有殘留的支氣管形成的盲端,沒有供應的血管和肺實質;(3)肺發育不良(pulmonary hypoplasia):支氣管、血管和肺泡存在,但其大小和數量均減少,病變常累及全肺,伴有同側肺動脈畸形和異常靜脈引流。可能與合并其他畸形和功能障礙相關。肺發育不良個別患者可無明顯癥狀,或僅表現為運動耐力下降、反復呼吸道感染。

診斷:胎兒時期可通過超聲和MRI診斷。出生后,X線片、CT、支氣管鏡是常用診斷方法。病理學診斷指標是肺重量-體重比。

概述:指肺局部發育不全、終末細支氣管過度生長形成的肺泡組織囊性改變和腺瘤樣改變混合的一種先天性畸形[11]。1949年首次作為獨特的病理病種進行報道。

病因:妊娠第5、6周時胎兒肺芽正常成熟過程和上皮間葉層發育同時受阻,細支氣管發育停滯,受阻的支氣管間葉過度生長引起肺間質大量增生,發育形成的囊性病變。其血供來自肺循環。

分類及臨床特點:目前通行的病理分類是采用2002年Stocker的方案,將先天性肺氣道畸形分為5型:0型受累部位是腺體,表現為間質細胞在腺體內的填充和分隔;1型最多見,受累部位在支氣管和細支氣管,囊腔通常大于2 cm,囊壁由假復層纖毛柱狀上皮、薄層平滑肌和少量彈性纖維構成,可含軟骨;2型為細支氣管受累,細支氣管擴張形成的囊腔小,囊壁由纖毛柱狀、立方上皮、少量不規則平滑肌和彈力纖維組成;3型是細支氣管和肺泡受累,表現為大量微小囊泡,內為纖毛或無纖毛立方上皮,伴肺泡隔增厚;4型受累部位在肺泡,囊腔大于2 cm,由扁平上皮細胞組成,無軟骨和平滑肌細胞。臨床表現差異很廣,從無表現到性病變。介乎兩者之間的臨床表現包括胎兒水腫、新生兒呼吸困難、反復同一部位的下呼吸道感染等。除1型以外,其他類型在年長兒可出現血氣胸或腫瘤等并發癥。可合并出現的畸形包括心臟畸形、囊性腎病、脊柱裂、蛛網膜囊腫、腸閉鎖等。

診斷:本病是一種胎兒期超聲和MRI較易明確診斷的肺部疾病,嬰幼兒時期的CT對于病變的形態判斷非常清晰,具有診斷意義[12]。

概述:指異常分支的支氣管起源于氣管隆突上方2 cm以內,多發生于右后側壁。1785年由荷蘭解剖學家描述。

病因:不明,可能與胚胎發育第4~8周引起組織和器官分化異常的因素有關。主要有3種學說:復位學說、遷移學說、選擇學說。

分類和臨床特點:國內大部分文獻將其分為移位型和額外型。氣管性支氣管患兒部分無臨床癥狀,于胸CT、支氣管造影或支氣管鏡檢查時偶然發現,也可表現為持續咳嗽喘息、咳血、呼吸困難、反復右上肺葉肺炎或因氣道阻塞引起肺不張等。癥狀明顯的患兒常合并先天性心臟病、氣管狹窄、唐氏綜合征等[13]。

診斷:多層螺旋CT及其氣道三維重建技術是首選診斷方法,支氣管鏡檢查是診斷的金標準。

概述:是多種原因引起的氣管局部良性病變,表現為向氣管外的膨出。多見于右側氣管后壁。1838年首次報道。

病因:胚胎期支氣管發育不完全可形成性突起,氣管支氣管黏膜及黏膜下層可以通過發育異常的氣管軟骨環及軟骨間膜局部向外突出,兩者都可形成憩室。

分類和臨床特點:氣管憩室組織學上分成4型:Ⅰ型指黏液腺管囊狀擴張;Ⅱ型指氣管膨出;Ⅲ型表現為憩室開口寬大并伴有巨大氣管、支氣管;Ⅳ型指存在發育不良的氣管殘端。臨床表現為先天性喘鳴、反復右上葉不張或肺炎遷延不愈。年長兒、患者可出現咳嗽、咳痰、咯血、胸痛等癥狀,可合并其他先天性畸形,如支氣管囊腫、巨氣管支氣管癥、先天性心臟病等。

診斷:多層螺旋CT及其氣道三維重建技術是首選方法和重要的診斷手段。支氣管鏡等具有診斷價值[14]。

概述:由于先天性胚胎發育異常形成的氣管或支氣管與食管間的瘺道。1929年首次報道。

分類和臨床特點:根據Ladd-Gross分型先天性氣管食管瘺可分為5種類型,其中Ⅴ型無食管閉鎖。根據Braimbridge和Keith分型先天性支氣管食管瘺可分為4種類型,其中以Ⅱ型最為常見。主要癥狀包括咳嗽、反復呼吸道感染、進流食時嗆咳、口臭、咯血,可繼發肺膿腫、肺不張、支氣管擴張[15]。

診斷:最有效的診斷方法是食管造影,其他診斷方法包括食管鏡、氣管鏡和CT檢查。

概述:氣道縱行彈性纖維萎縮、減少或氣道軟骨完整性引發的氣道坍塌狹窄,氣管、支氣管均累及。

分類和臨床特點:可見于健康嬰兒或早產嬰兒,發病率約為1/2 100。病程持續數月至1~2年。大多數先天性氣管支氣管軟化癥患兒出生后即可出現癥狀,2月齡后較明顯,可表現為呼氣性喘鳴或不同程度的咳嗽、喘息和發作性呼吸困難等。易并發吸入性肺炎、營養不良或反復呼吸道感染,可因窒息或嚴重營養不良而危及生命。根據臨床嚴重程度,可分為輕中重三度,管腔內陷≥ 1/3為輕度,≥1/2為中度,≥4/5甚至接近閉合、看不到圓形管腔為重度。

診斷:支氣管鏡檢查仍是金標準,吸氣和呼氣相多層螺旋CT及氣道三維重建技術有一定的診斷價值。由于年幼兒無法配合呼吸指令,動態呼吸時氣道成像有困難[16]。

概述:是臨床罕見的統計學上非隨機共同出現一種組合畸形,V指椎體畸形;A為直腸畸形;C為心臟畸形;TE指氣管食管畸形; R為腎臟或橈骨畸形; L為肢體畸形。臨床上以3種及3種以上畸形同時存在為診斷。1972年首次報道。活胎發病比例1/10 000~1/40 000[17]。

病因:不明,可能是與胚胎4~6周的中胚層特定區域受損并引發后腸發育異常所致[18]。

分類及臨床特點:臨床表現以各器官畸形為主,畸形發生在下半身者約占2/3,男性多于女性。椎體畸形包括半椎體或椎體裂等;心血管畸形多見于室間隔缺損、法洛四聯癥等;消化道表現為閉鎖或直腸瘺;可并發氣管食管瘺或食道閉鎖、支氣管發育不良、腎發育不良、腎積水、尿道下裂、多指趾及并指等畸形。無神經認知障礙。

診斷:診斷依據主要來源于醫學影像檢查結果,特別是針對各器官系統的檢查。目前仍沒有嚴格的診斷標準,多以必須至少存在3種核心畸形作為診斷標準。如果有3項或3項以上相關畸形的并存診斷性較高。

概述:是氣管及主支氣管壁彈力纖維和平滑肌先天發育不良所致的罕見病,以氣管支氣管顯著擴張以及反復下呼吸道感染為主要特征。1897年在尸檢中首次發現,至1932年通過內鏡及影像學才真正認識本病。

分類及臨床特點:分為3型。Ⅰ型:氣管、主支氣管呈對稱、均勻的擴張;Ⅱ型:擴張更為顯著并多呈偏,并可見氣管憩室;Ⅲ型:多發憩室或囊狀改變,并向氣道遠端延伸。以男性患病為主,起病年齡最小為18月齡。常見癥狀為咳嗽、咳痰和進行性呼吸困難,偶有咯血。部分患者還可出現自發性氣胸、杵狀指。最終進展為呼吸衰竭。

診斷:暫無統一的診斷標準,確診一般基于反復感染或咯血的臨床特點以及特征性的影像學表現[19]。其中CT最有診斷價值,支氣管鏡也對診斷有幫助。

概述:由于支氣管軟管發育缺陷造成的以支氣管吸氣時擴張為主要特征的臨床綜合征。有研究將其與Kartagener綜合征、巨氣管支氣管癥等均列入先天性支氣管擴張的范疇。1950年首次報道并命名。

病因:不明,主要病理表現為支氣管軟骨組織發育不全抑或缺如,導致受累肺葉也呈現發育不全。支氣管擴張和塌陷并存,多呈盲端。

分類及臨床特點[20]:分為嬰幼兒型和型兩種。嬰幼兒型在生后1年內發病,表現為反復咳嗽喘息和呼吸困難。型還可合并慢性缺氧表現(杵狀指、發紺)、發育不良、先天性心臟病、脊柱側凸等并發癥。

診斷:X線片和高分辨率CT可顯示中心區域的囊狀支氣管擴張伴遠側區透光度異常,可能與空氣潴留或細支氣管炎有關。可見吸氣相中心支氣管呈球形膨脹,呼氣相時支氣管塌陷。肺功能檢查提示嚴重阻塞性通能障礙。